一級建築士の受験資格とは?|改正内容や令和7年の試験日程を解説!

一級建築士の資格取得を考えている方にとって、「そもそも自分は受験可能なのか?」という点は、気になるポイントですよね。

一級建築士は、建築士法の改正に伴い、令和2年から受験資格が変更されています。この変更により、従来の試験制度では受験資格を満たしていなかった方にも、受験の機会が拡大されました。

それを踏まえ、この記事では、令和2年以降の一級建築士の受験資格について解説していきます。

また、資格取得にかかる費用の目安や最新の試験スケジュールについてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみて下さいね。

一級建築士の受験資格とは

一級建築士の受験資格を有するのは、下記のいずれかに該当する方です。

- 大学、短期大学、高等専門学校において、

- 入学年が平成21年度以降:指定科目を修めて卒業した者

- 入学年が平成20年度以前:建築または土木の課程を修めて卒業した者

- 二級建築士の資格保有者

- 国土交通大臣が、上記の二者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

- 建築設備士の資格保有者

※入学年が平成21年度以降の場合の「指定科目」については、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」公式サイトの「平成21年度以降の入学者」をご参照ください。

実務経験がなくても受験可能に

令和2年からの変更点の1つが、実務経験がなくても受験できるようになったことです。

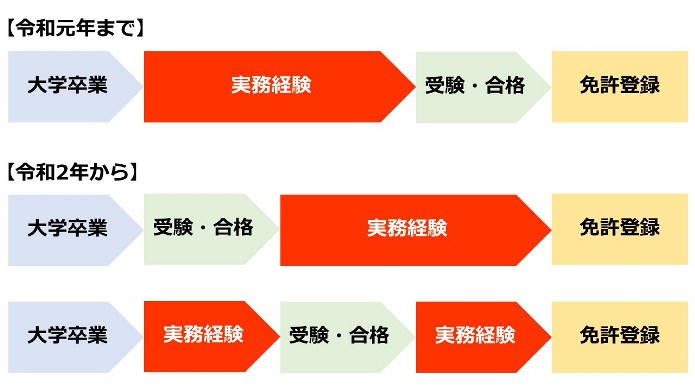

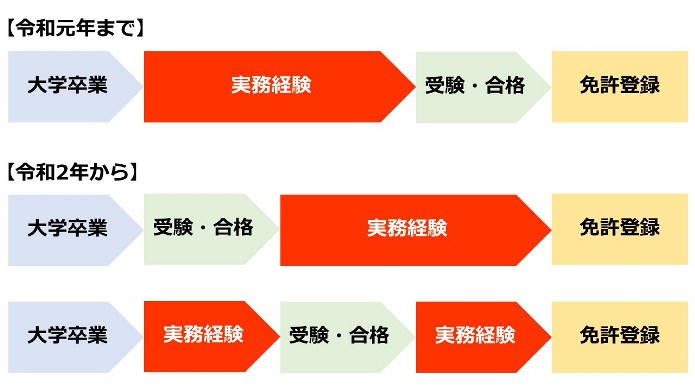

令和元年までは、所定の実務経験年数を積んでいないと、一級建築士試験を受験することができませんでした。しかし令和2年からは、免許登録の際までに実務経験を積めばOKという制度に変わりました。

例:大学を卒業し、一級建築士の免許を取得する場合

この改正により、一級建築士試験は、上図のように大学を卒業してすぐに受験することや、所定の実務経験年数を積んでいる途中で受験することも可能になりました。

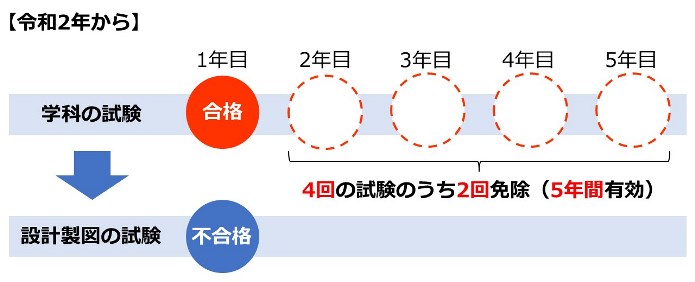

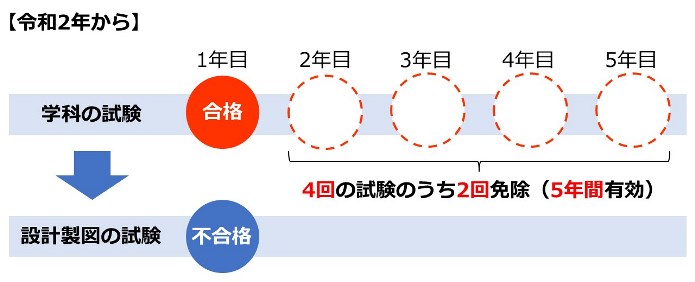

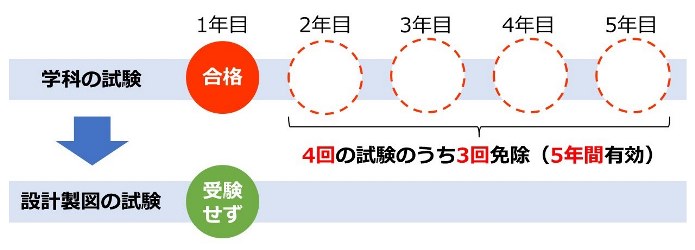

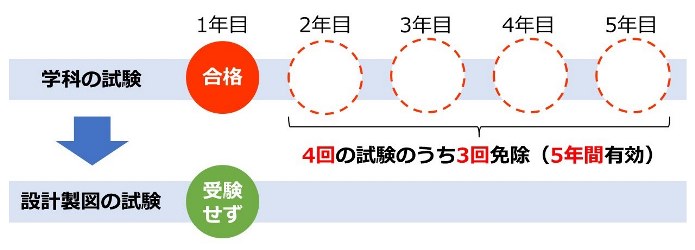

「学科の試験」の免除期間が延長

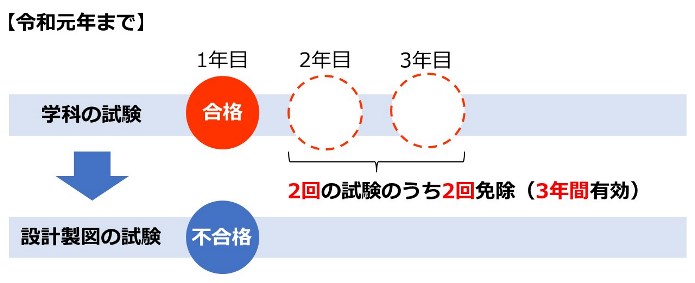

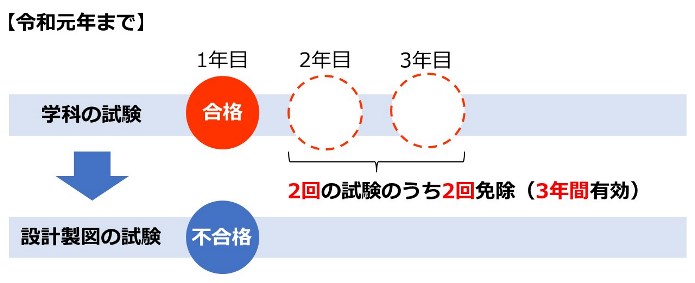

同じく令和2年からの変更点として、「学科の試験」が免除される期間が長くなったことが挙げられます。

一級建築士は、「学科の試験」に合格後、「設計製図の試験」にも合格することで取得できる資格です。このうち「学科の試験」は、一度合格すると、一定期間は試験を免除される仕組みがあります。

令和元年まで、この「学科の試験」免除期間は3年間でしたが、令和2年からは5年間に延長されました。

この改正により、「学科の試験」に合格後、「設計製図の試験」の対策に従来よりも時間をかけられるようになりました。

なお、この改正内容が適用されるのは、令和2年以降の「学科の試験」合格者です。令和元年までに「学科の試験」に合格された場合、免除期間は従来どおり3年間なので、ご注意ください。

※ご紹介した受験資格の情報は、一級建築士試験の運営団体である「公益財団法人 建築技術教育普及センター」公式サイトの「一級建築士試験」を参考にしています。

一級建築士の免許登録要件とは

一級建築士の試験に合格しても、すぐに一級建築士を名乗ることはできません。所定の実務経験年数を満たした上で、免許の申請をする必要があります。

この申請が受理され、無事に免許登録されると、晴れて一級建築士となります。

免許登録に必要な実務経験の年数は、下表の通りです。

| 建築に関する最終学歴または資格 | 実務経験年数 |

|---|---|

| 大学 | 卒業後2年以上 |

| 短期大学(3年) | 卒業後3年以上 |

| 短期大学(2年) 高等専門学校 | 卒業後4年以上 |

| 二級建築士 | 二級建築士として4年以上 |

| 国土交通大臣が同等以上と認める者 | 所定の年数以上 |

| 建築設備士 | 建築設備士として4年以上 |

※免許登録要件となる学校等への入学年が「平成21年以降」の方は、修得した指定科目の単位数に応じて、必要な実務経験の年数が定められています。詳細は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」公式サイトの「平成21年度以降の入学者」をご参照ください。

免許登録要件となる「実務経験」とは

令和2年の改正により、一級建築士の免許登録要件として認められる「実務経験」の対象範囲が拡大されました。

対象となる「実務経験」の具体的な内容は、大きく分けて以下の7つです。なお、令和2年から新しく対象となった内容は、赤字で記載しています。

| 大項目 | 詳細 |

|---|---|

| (1)建築物の設計に関する実務 | 建築物の特定の部分・機能に係る設計 |

| 基本計画策定に係る業務のうち、建築士事務所で行われる建築物の設計に関する図書の作成に係る業務(図書を作成するために必要となる直接的な業務を含む) | |

| 建築士事務所で行われる標準的な設計を行う業務(単なるトレースである業務は除く) | |

| 解体工事に係る設計 | |

| 建築積算関連業務(単なる計算業務を除く) | |

| (2)建築物の工事監理に関する実務 | 建築物の工事監理に関する業務 |

| (3)建築工事の指導監督に関する実務 | 建築物の指導監督に関する実務 |

| 法令に基づく法人による建築工事の指導監督に関する実務(単なる記録に係るものは除く) | |

| (4)建築物に関する調査又は評価に関する実務 | 建築士事務所で行われる建築物に関する調査又は評価に係る業務 |

| (5)建築工事の施工の技術上の管理に関する実務 | 以下の業種区分に係る施工の技術上の管理 ・建築一式工事、大工工事 ・以下のいずれも満たす工事 ┗専門性が高く独自に施工図の作成が必要となるような工事 ┗建築物の部分又は機能の一部に係る工事であって、建築物全体又は多くの機能(構造、設備、計画など)との関係が密接な工事 |

| 建築設備の設置工事に関する施工の技術上の管理の実務 | |

| (6)建築・住宅・都市計画行政に関する実務 | 建築行政 ※従前は「建築確認及び消防長、消防署長が建築基準法第93条第1項の規定によって同意を求められた場合に行う審査に関する実務」のみが対象でした。 |

| 住宅行政(建築物に直接関係する業務に限る) | |

| 都市計画行政(具体的な建築物の整備等に係る業務に限る) | |

| (7)建築教育・研究・開発及びそのほかの業務 | 大学院におけるインターンシップ |

| 建築土試験に係る全科目を担当可能(所属長が該当性を証明)であり、かつ設計製図を担当する建築教育の教員の業務 | |

| 建築物に係る研究(ただし査読を経て学会誌に掲載等されるなど、第三者による一定の審査を経て公表等されるものに限る) | |

| 建築士事務所で行われる既存建築物の利活用検討・維持保全計画策定の業務(ただし、建築物に直接関係する業務に限る) |

一級建築士の資格取得にかかる費用目安

ここまで、一級建築士の受験資格についてご紹介してきました。「受験資格を満たしているから、次回の試験に挑戦したい!」という方も、「将来的に資格取得を目指そう」という方もいらっしゃると思います。

では、実際に一級建築士の資格取得に挑戦する際には、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?ここでは、事前に把握しておきたい費用の目安をご紹介します。受験を検討する際には、ぜひ参考にしてみて下さいね。

<必ずかかる費用>

◎受験費用

受験手数料:1万7,000円

◎免許登録費用

- 登録免許税:6万円

- 申請手数料:2万8,400円(令和2年以降の合格者)

※令和元年までの合格者は1万9,200円

<場合によってはかかる費用>

◎問題集・テキスト代

1冊あたり:2,000円~5,000円程度

◎講習費用

- 学科の試験(通学):20万円~95万円程度

- 学科の試験(WEB):20万円~75万円程度

- 設計製図の試験(通学):20万円~100万円程度

- 設計製図の試験(WEB):15万円~30万円程度

- 学科+設計製図(通学):25万円~130万円程度

- 学科+設計製図(WEB):10万円~110万円程度

⇒合計金額の目安:10万5,400円~140万5,400円程度

一級建築士の資格を取得する際には、必須費用だけで10万円以上かかります。

これに講習の最上位プランを付けると、100万円を超える予算が必要となります。

したがって、一級建築士を受験する際には、予算やスケジュールを踏まえて勉強方法を検討しましょう。「学科の試験は独学で、設計製図の試験は講習を利用する」など、自分に合ったプランで受験に臨んでください。

なお、企業によっては、資格取得にかかる費用を負担したり、合格時にお祝い金を支給するといった、「資格取得支援制度」を設けている場合があります。

資格取得を検討されている方は、自分の勤務先にそういった制度がないか確認してみることをおすすめします。

一級建築士の試験スケジュール

最後に、令和5年度(2023年度)の一級建築士試験について、試験スケジュールをご紹介します。

●学科の試験

- 申込受付期間:2025/4/1(月)10時~4/14(月)16時

- 試験日 :2025/7/27(日)

- 合格発表日 :2025/9/3(水)

●設計製図の試験

- 申込受付期間:2025/4/1(月)10時~4/14(月)16時

- 試験日 :2025/10/12(日)

- 合格発表日 :2025/12/24(水)

令和3年以降、受験の申込は原則「インターネットによる受付」のみとなりました。申込受付期間は、日付だけでなく時間まで指定されているので、ギリギリで焦ることのないよう、余裕をもって申し込みましょう。

なお、試験スケジュールは事情により変更される可能性があります。最新の情報は、一級建築士試験の運営団体である「公益財団法人 建築技術教育普及センター」公式サイトの「一級建築士試験」にてご確認ください。

まとめ

今回は、国家資格である「一級建築士」について、令和2年の改正をふまえた受験資格を解説しました。また、資格取得にかかる費用の目安と、最新の試験スケジュールについてもお伝えしました。

「一級建築士」の資格を取得すると、社内でのキャリアアップに繋がりやすいだけでなく、転職時にも有利に働くことが多いです。

建設業界で長く活躍したいとお考えの方は、ぜひ資格取得に挑戦されてみてはいかがでしょうか。